我が家は夫婦共働きで、4歳、2歳の子供がいます。

夫婦で家事を分担していますが、それでも一日をなんとかまわすことで精一杯。

- なぜこんなにも大変なのか…

- 私(俺)のほうが家事の負担が多いのでは…

- どうしたらもっと効率的になるの…

このような心のモヤモヤで、雰囲気がギクシャクしてしまうことがありました。

そこで、まずは

現状を可視化してみよう!

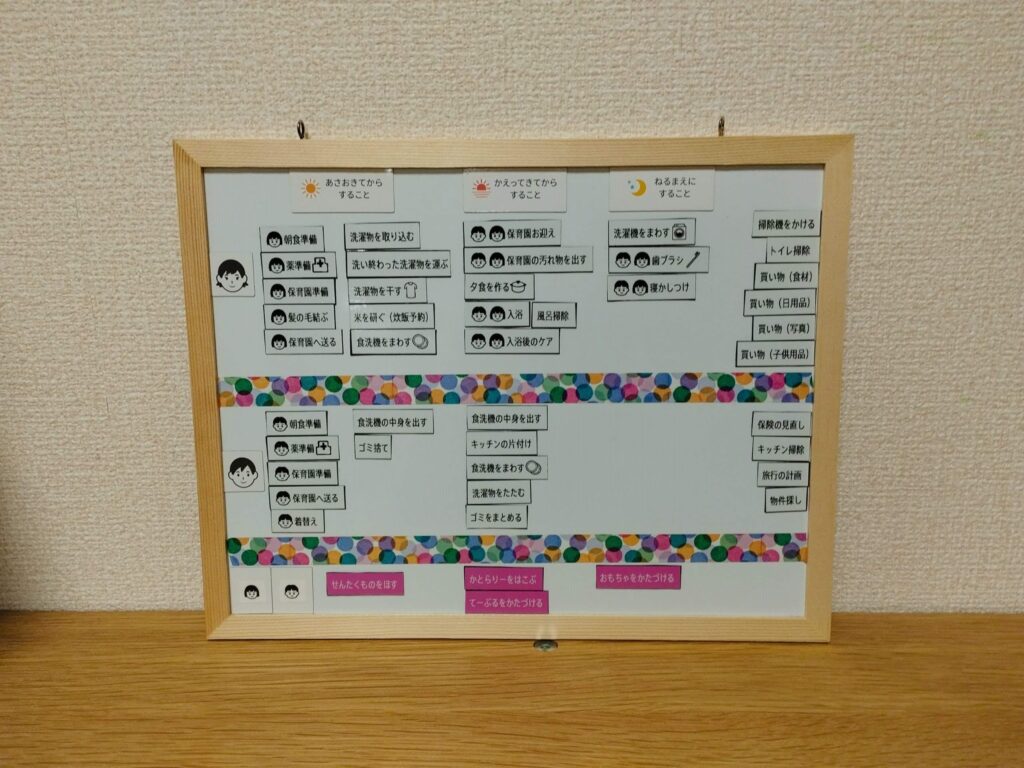

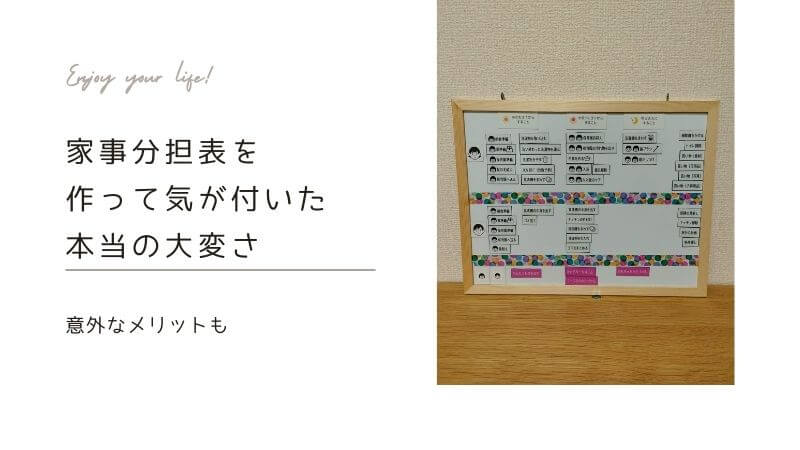

という思いから、「家事分担表」を作ってみました。

この記事では、

- 家事分担表を作って気が付いた本当の大変さ

- 家事分担表の意外なメリット

- 毎日を楽に過ごすための工夫

といった内容をまとめました。

家事分担表を作ってみた

まず、我が家の状況ですが、

私は9:00-16:00の時短勤務。日によって残業になることも。

夫はフルタイム勤務で、週に1~2日テレワークあり。出勤する日は、21時に帰宅しないこともしばしばです。

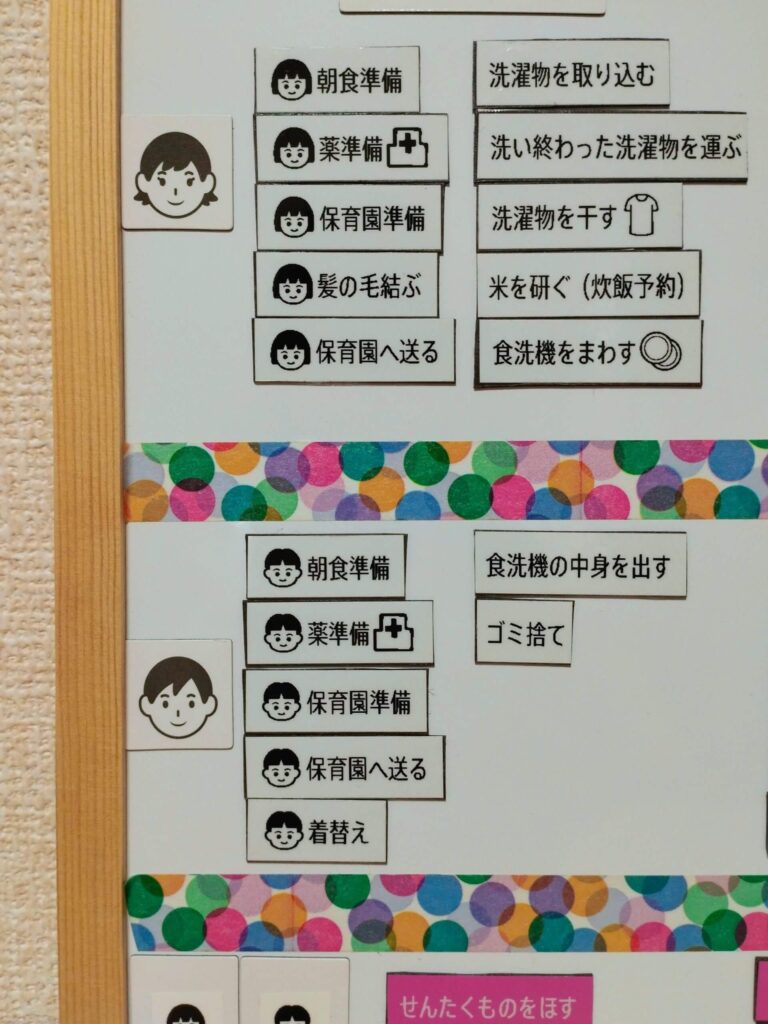

家事分担表を作るにあたり、まずは私、夫それぞれが現在行なっている家事を、できるだけ細分化して書き出してみました。

一連の流れで行なっているように思われる家事でも、タイミングや担当者を変更できる家事は、分けました。

たとえば、「洗濯物を干す」という家事にかんして、我が家の場合はまず、

- 干したままの乾いた洗濯物を取り込む

- 洗い終えた洗濯物を洗濯機から取り出してリビングまで運ぶ(我が家はリビングの部屋干しメインです)

- 洗濯物を干す

という流れになるので、これら①~③は別の家事という扱いにしました。

いよいよ作成します。

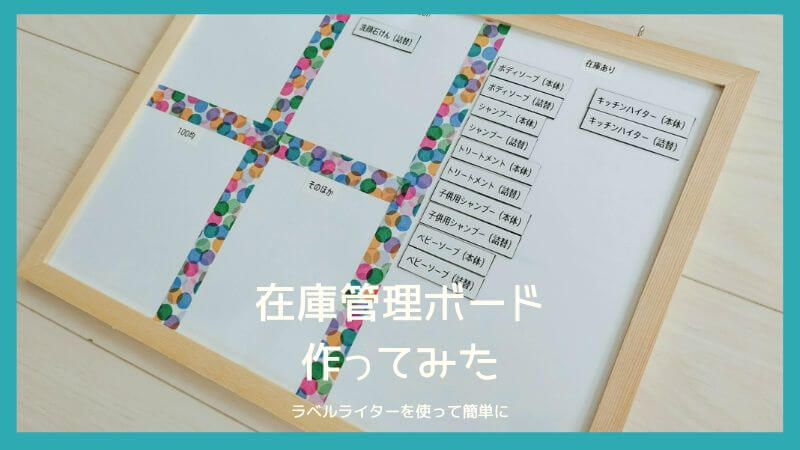

家事分担表の作り方はさまざまですが、今回は在庫管理表の作り方(下の記事にまとめています)と同じく、ラベルライターと100均のマグネットシートを使いました。

準備したものはこちら▼と、マスキングテープです。

- ラベルライター

- マグネット粘着シート

- マグネット式ホワイトボード

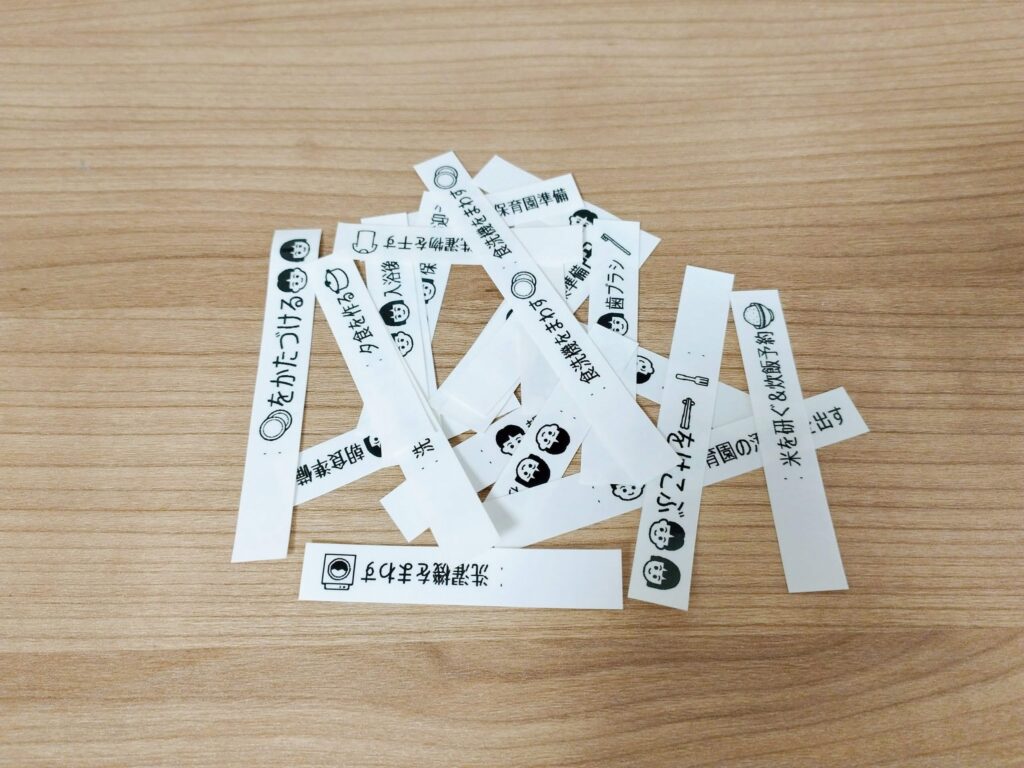

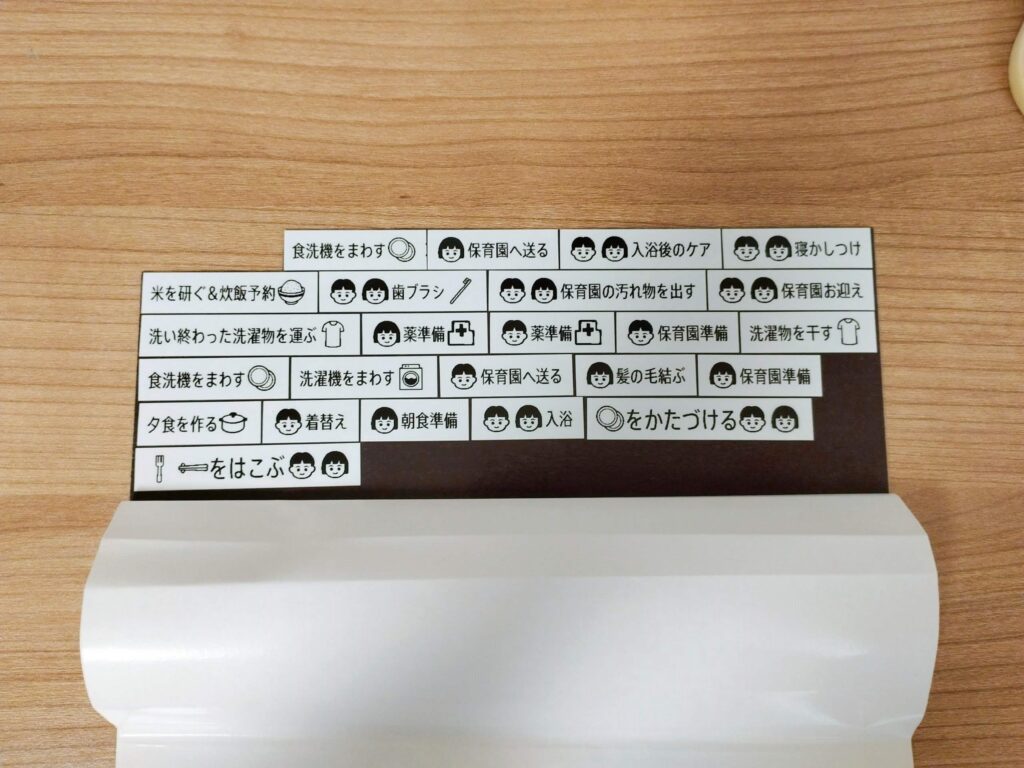

ラベルライターを使い、リスト化した家事のラベルをひたすら作成します。

我が家で使用しているラベルライターは、ピータッチキューブ PT-P300BTです。

ラベルをマグネットシートに貼ります。

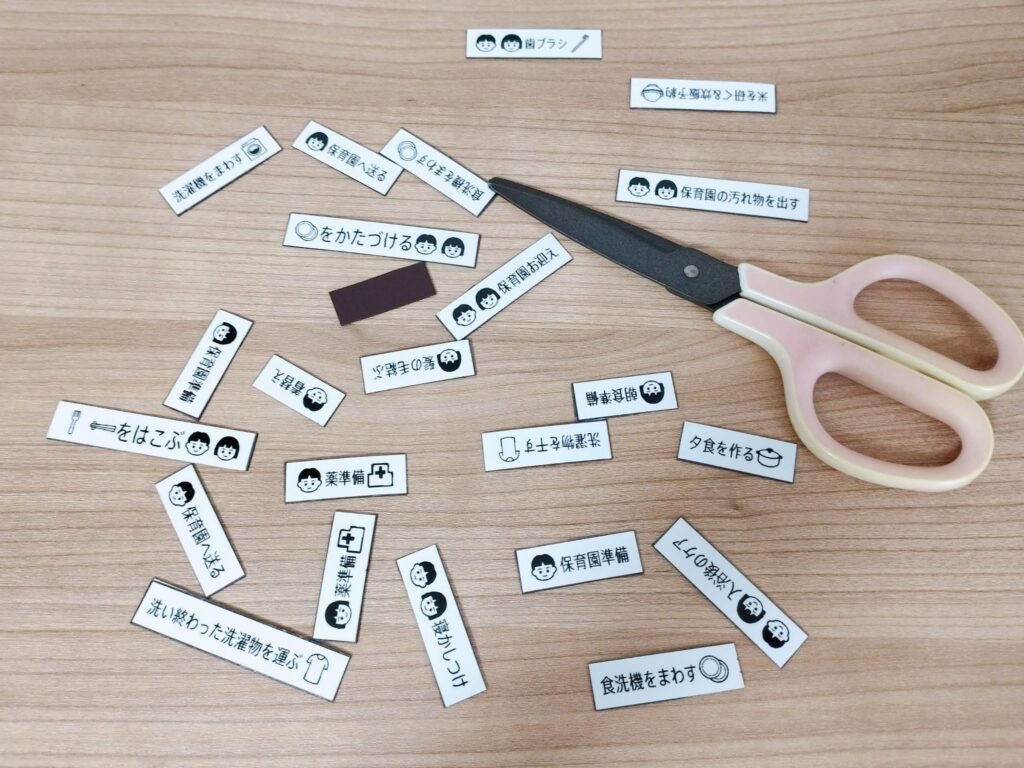

はさみで切り分けたら、家事マグネットの完成です!

マグネットそのものに粘着シートが付いている場合、下のような家事タスク表を印刷して貼り付けると楽に作成できます。

https://publications.asahi.com/aera/pdf/160530/tomobataraki.pdf

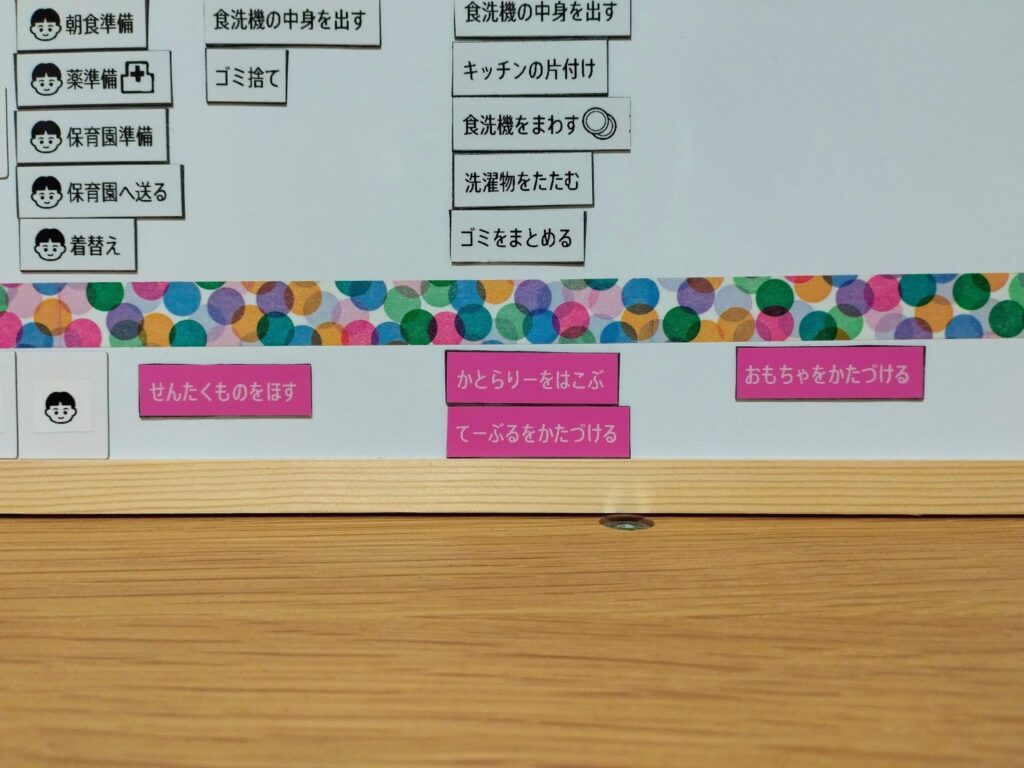

家事マグネットをホワイトボードに貼り付けて完成です。

家事のタイミングは

- あさおきてからすること(=出勤前)

- かえってきてからすること(=帰宅後)

- ねるまえにすること

に分けました。

右端の家事は、数日に1回~数ヶ月に1回と不定期に行なうタスクです。

家事分担表を作って気が付いた大変さ

作成した家事分担表を改めて眺めてみました。

まずは夫が出勤する日の家事分担表です。

子供たちの帰宅~寝かしつけまで、私のワンオペです。

朝のタスクが子供別に分かれているのは、子供たちそれぞれの起床時間が異なるためです。

娘は5時台~6時前後に自ら起床するので、私が朝食などの準備をします。

息子は起こさないと起きない人なので、夫が7時すぎに起床してから息子を起こします。その時間だと、私は自分の身だしなみを整えたりしているので、朝食の準備は夫にしてもらいます。

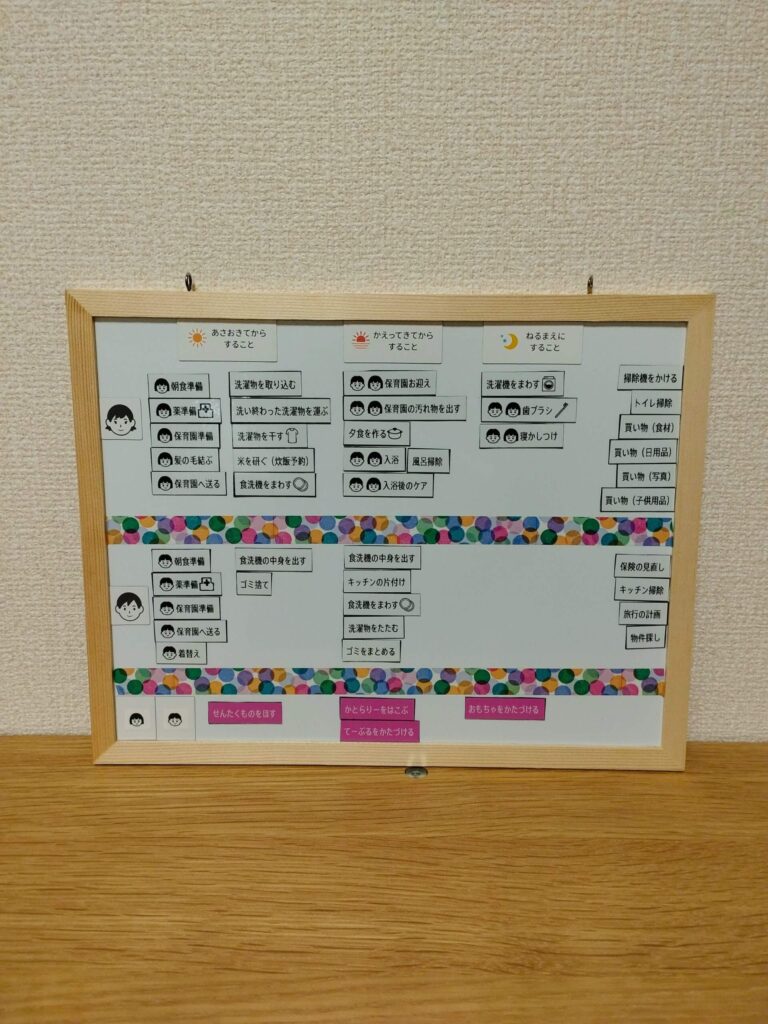

続いて夫がテレワークの日の家事分担表です。

お迎え担当は日によって変わります。私の夜のタスクはだいぶ減りました。

このように、家事を見える化したことで、ひとつひとつの家事にかかる時間や効率を意識するようになりました。

また、おおよそ家事を行なう順番にマグネットを並べたことで、「今日のタスクは残り〇個…」とわかるので、スケジュール管理に役立つようになりました。

とくに家事分担表が完成して2~3日のあいだは、より「どの家事が大変なのか?」ということを意識しながら過ごしました。そこで、気が付いたことがあります。

たしかに、夫が出勤する日は、子供たちのお世話はほぼ私の担当なので、大変ではあるのですが、家事分担表にある「夕食」「入浴」「歯ブラシ」「寝かしつけ」はそこまで大変ではありませんでした。

では何が大変かというと、たとえば…

- ありとあらゆるタイミングで喧嘩勃発→仲裁

- 突然の「抱っこ」コール

- 夕食中にカトラリーを落としたり、麦茶をこぼしたり、食べ物をこぼしたり、喧嘩になったりして、騒ぎになる

- いざお風呂に入る(or 寝る)という段階になって「う〇ちが出そう」と子供が訴えることで、先に進めなくなる

- 息子がうんちを小出しにするため、帰宅~就寝までに5回うんちを替えることも

- 子供たちがお風呂から出たがらない

- お風呂掃除をしようと思ったら、排水口が詰まっていた

- 消耗品の中身がなく、詰め替えが必要となる

- 「ねぇお母さん、ちょっとだけブロックしよう」「ぷりきゅあ描いて」などといわれ、先に進めなくなる

- おむつ(or 紙)を洗濯して洗濯物と床がごみだらけ

など。

家事分担表で分担することができない、いわゆる「名もなき家事」含むようなことが大変で、ついつい寝る時間が遅くなる、余計に消耗する、ということに気が付きました。

家事分担表の意外なメリット

というわけで、我が家の場合は、家事の負担が夫婦どちらかに偏っていることで大変さを感じているわけではなかったので、家事分担表の一般的なメリットである「家事分担の見直し」にはつながりませんでした。

ただ、作ってみてよかった!!と感じた意外なメリットはありました。

①夫の不満感が減ったようだ

夫はこれまで

「俺の家事負担は多い」

「が、それを認めてくれる人がいない」

と感じていたようで、ため息交じりに「なんでこんなに大変なんだ…」と愚痴ることが多々ありました。

家事分担表で可視化したことで、まずは

「家事負担が多いのは俺ばかりではなく、妻側もそれなりに負担している」

ことに気が付いたようで、自分の分担になっている家事は、私が指摘しなくても率先してやってくれるようになりました。また、

「思ったとおり、俺は家事に貢献しているほうだ」

と「見える」形で再認識できたようで、ボードを眺めながら満足そうでした。

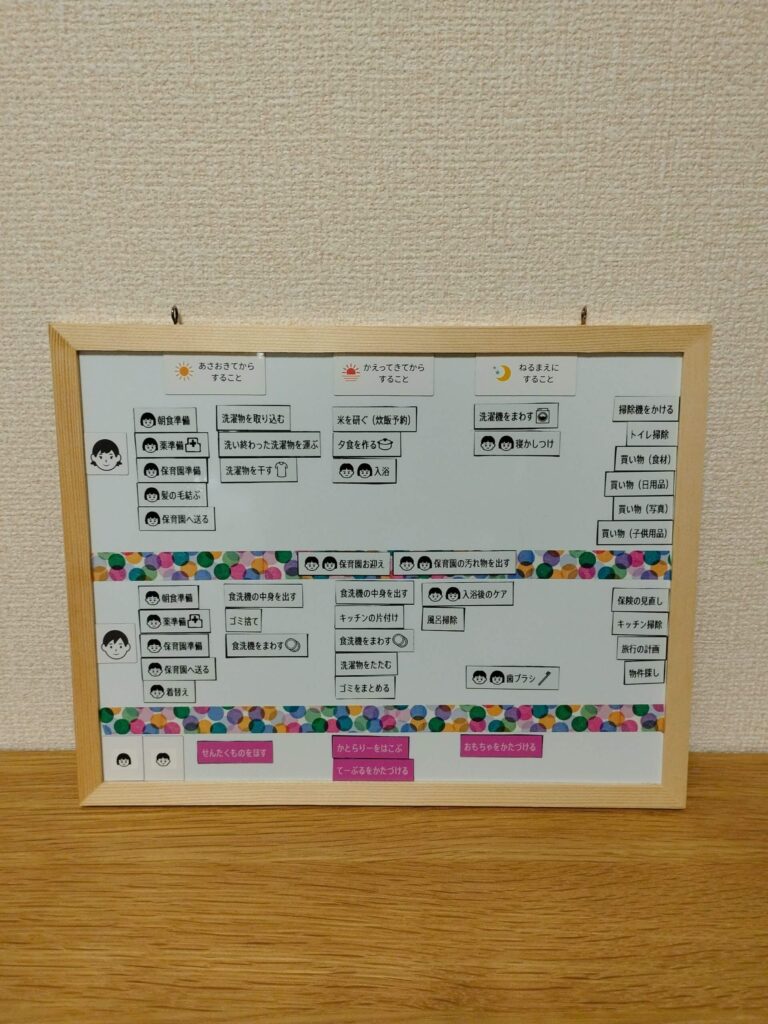

②子供ができることを増やそうと意識するようになった

はじめは私、夫の2項目で家事分担表を作るつもりでしたが、子供たち(とくに上の子)にも、

「毎日やることがたくさんあって大変なので、できれば協力してほしい」

ということを伝えたくて、子供たちの項目を追加しました。実際に家事分担表を使って、どのタイミングで、だれがどのようなことをしているのか、説明しました。

帰宅後は子供も疲れているので、やる気になっているときもあれば、全然協力してくれない日もありますが、朝の「洗濯物を干す」という家事にかんしては、自分の服は自分で干してくれるようになりました!

10着に満たない量ではありますが、それでも手伝ってくれると助かります。

本人も楽しんでやっているようです。

さいごに:毎日を楽に過ごすための工夫

へとへとになりながら毎日を過ごしていますが、家事分担表で可視化したことで、毎日をより楽に過ごすためにはどうしたらいいか? ということを考えやすくなりました。

たとえば我が家の場合は、次のような時短アイデアが考えられます。

- 洗濯物関連のタスクを減らすために、ドラム式洗濯機にする(搬入の関係でいまの住まいでは無理、引っ越しが必要)

- 夕食の準備を減らすために、忙しい日や疲れた日には冷凍や宅配を活用する

- 名もなき家事は、子供たちが自分でできることを増やせば負担が減るのでは?

①は引っ越しをともなうし、②はすでに活用している日があるので、もっと日数を増やして楽をするか、負担を感じながらもがんばって自分で献立を考えて作るか…どこにラインを引くかで悩んでいます。

もっとも効果を実感できそうなのは③ではないかと思い、本を読みながら検討中です。子供たちが自分でできることを増やしてあげようと、より意識するようになりました。

コメント