娘が小学校に入学して、ちょうど1ヶ月が経ちました。

保育園から持ち上がりの子も数名いて、娘はすっかり慣れた様子で楽しそうに学校に通っています。

…が、私のほうは新しい生活に慣れることで精一杯。

持ち物や宿題の確認にあたふたしたり、子供の疲れが溜まらないように早く寝かせようと、隙間時間にちょこちょこ家事を進める毎日でした。

おにぱん

おにぱんストレスや疲労がたまったのか、人生初の腎盂腎炎にもなりました。

入学して1ヶ月、いわゆる「小1の壁」を感じたのか、など振り返ってみたいと思います。

我が家にとって「小1の壁」はあったか?

いわゆる「小1の壁」というのは、未就学児の頃と比べて子供が朝に家を出る時間が早くなったり、帰宅時間が早くなったりすることで、預け先に困る問題をいうそうです。

幸い、我が家が住んでいる地域は学童に空きがあったため、すんなり入ることができました。

また、職場が近く、私が家を出る時間は遅めであるため、娘を7時半に送り出すことができますし、時短勤務を継続しているため、16時に仕事を終え、息子お迎え後に娘を学童にお迎えに行って、17時頃に帰宅するという生活が成り立っています。

そのため、預け先に困るという意味での「小1の壁」は感じませんでしたが、仕事と両立するうえで困難を感じることはあります。

入学後に大変だったこと

4月に授業参観がある

多くの学校で入学してすぐの4月に、授業参観があると聞きます。

入学後の様子を知ることができる、という意味ではありがたいのですが、問題なのは日程を知らされる時期でした。

私の職場では前月のうちにシフト希望を提出し、シフトを決めます。ところが、授業参観の日程を知らされたのは、4月に入る直前のことで、そのときにはすでにシフトが決まっていました。しかも授業参観は平日で、同僚数名のお子さんの授業参観の日程とかぶっていました。

ただでさえ最近、子育て世代に対する圧を感じるなか、「申し訳ないのですが授業参観のためシフトを変更させていただきたく…」と言い出さなくてはならないのは、心苦しいことでした。

給食開始が遅い

娘は4月1日から学童に通い始め、その後入学式を終えて学校に通い始めますが、給食が始まったのは入学式の一週間後でした。

保育園の頃はずっと給食だったので、2週間以上もお弁当を作る日々が続いたのは初めてのことでした。ただでさえ不慣れな新しいタイムスケジュールに、お弁当作りの時間を組み込み、娘の要望を聞きながらお弁当のおかずを考えることは、なかなか大変でした。

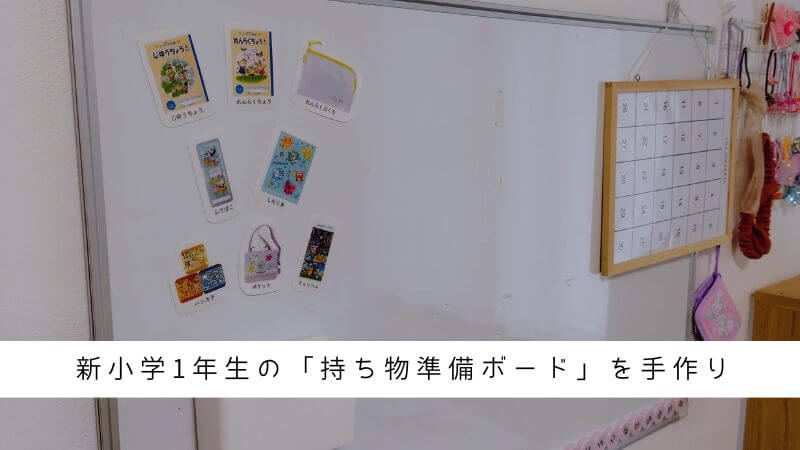

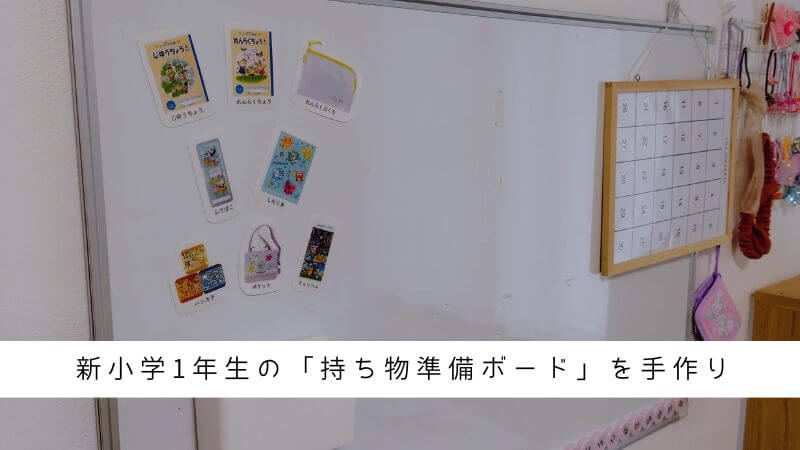

細かな持ち物の指示

別の記事でも書きましたが、娘の学校は、毎日持っていくべき持ち物が複数冊子に掲載されていて、それぞれ微妙に異なっているので、わかりにくいです。

それに加えて、ここ1ヶ月で指示された持ち物は、

- 各種検診前の調査票(記入済みのもの)

- 各種申込書(絵の具とかピアニカとか)

- 各種手紙の返信(記入済みのもの)

- ペットボトル(アサガオの水やり用)

- お菓子などの空き箱(算数の学習用)

など。

連絡帳や手紙で指示されるため、毎日のチェックが欠かせませんでした。

平日の行事

授業参観のほかにも、PTAの草取りや、避難訓練後の引き渡し訓練など、年間行事をみると平日に親が行かざるを得ない学校行事が月1回以上はありそうです。

私の職場はシフト制なので、あらかじめ年間行事をチェックしてシフトを組みさえすれば何とかなりそうですが、平日出勤・土日休みの保護者の方は大変だろうなと思います。

宿題の確認

娘が入学する前に、私が一番不安に思っていたことが「宿題の確認」でした。

帰宅後、フル稼働しても就寝時間が21時前後となってしまうのに、宿題のための時間を捻出できるのか…

結果、いまのところは一応何とかなっています。

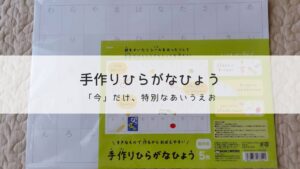

娘の学校は、入学してすぐの頃は宿題はなく、ゴールデンウィーク前に

- 音読

- プリント

の宿題が始まりました。

プリントはひらがなの書き取りです。先生から親がマル付けするようにいわれていますが、内容的に30秒もかからず見すことができるので、いまのところは負担になっていません。

宿題のレベルが上がったら、負担感が増すと思います…。

親子でZ会に取り組む時間

娘が年長の頃に、Z会を始めました。

小学生になると、子供が一人で取り組むワークと、親子で取り組むワークに分かれます。理想的には毎日15分ほど時間をとって、子供と一緒にワークに取り組みたいのですが、現状難しく、娘が一人で「親子で取り組むワーク」をやっています。わからないところだけ声をかけてもらい、確認する感じです。

後日、娘が取り組んだワークを、朝活時間にマル付けして、フィードバックしていますが、なんとか理想の形になるよう毎日15分の時間を捻出しなくては…と試行錯誤中です。

DWEに取り組む時間

保育園に入った頃から難しくなっていたDWE(ディズニー英語システム)の取り組み。

小学校に入るとさらに取り組みが難しくなり、このままでは教材を無駄にしてしまう…と思い、Bookのペンによる読み聞かせと復唱の取り組みを始めました。

- DVDのかけ流し(朝起きてから出発するまで)

- CDのかけ流し(車中)

- TAC(模索中)

- Bookの読み聞かせ・復唱(寝る前)

現在の取り組みはこのような感じですが、我が家はスラスラとアウトプットできるようになるまでには程遠く、もっと取り組みを見直さなくてはと模索しています。

コメント