娘がこの4月から小学1年生になりました。

第1子ということもあり、入学準備としてどんなことをしたらいいのかわからず…、年長になった頃から常にそわそわしていました。

周囲からは、「ひらがなの書き順はアプリでマスターしたほうがいい」「時計は読めるようになっていたほうがいい」といった声を聞きましたが、思うようには進まず…。

この記事では下の子が入学するときの備忘録もかねて、年長の1年間では入学準備としてどんなことをしたのか、どんなことをしておけば入学後に困らないのか(随時追記)、記録しておきたいと思います。

1年間のスケジュール

5月:ランドセル購入

幼稚園や保育園によっては園からランドセルのカタログが配られるところもあると聞きましたが、娘が通う保育園では配布がなかったため、年長になった段階で、Webサイトをチェックして気になったメーカーのカタログを取り寄せました(10社くらい)。

娘の性質的に「いまは買わずにいったん比較検討する」ということができず、展示会で見てしまうとすぐに「これ買う!」になってしまうので、展示会には厳選した1社のみ行けばいいと思っていました。

事前にどんな色がいいのか娘に聞いて(当初は「虹色!」といっていましたが「うす紫」に落ち着きました)、親のほうでなるべく飽きのこなそうな、落ち着いた色味のものを、取り寄せたカタログで探しました。

3種類くらいに絞ってから娘にカタログを見せて、「ほぼほぼこれがいい」と決めてから展示会の申し込みを行ない、展示会で現物を見て、背負ってみて、大丈夫となったので購入しました。

事前に

おにぱん

おにぱんランドセル選びってどうしたらいいの

と相談していた職場の同僚は、「いいものはGWには売り切れてしまう」と言っていたので焦りましたが、メーカーにこだわらなければそこまで焦る必要はなかったかなと思います。

11月:就学時健診

入学予定の小学校で就学前の健診を行ないました。私の住む自治体では、まず体育館に集合し、子供だけ先生に連れられて健診会場に行き、親は待っているあいだ「早寝・早起き・朝ごはん」がいかに大切かという講演を聞いていました。

そのため、親は学校内の設備や教室の見学などはできませんでした。どうしても知りたい情報は、その学校に通う先輩保護者や、学校の先生方に直接聞くしかなさそうでした。

1時間近く「早寝・早起き・朝ごはん」の大切さを聞き続けたので、だいぶ感化され、とくに朝ごはんの内容を見直そうと思ういいきっかけになりました。

また、学校指定のお店で購入する学用品(算数セット、お道具箱など)の案内があり、Webで注文して1月の入学説明会で受け取る形になっていました。締め切りがあったため、早めに注文しました。

12~1月:学童保育の申し込み

自治体によって、学童保育の申し込み締め切りには数ヶ月の開きがあるようです。

早めに確認して、締め切りに間に合うよう就労証明書などの書類を準備しました。

1月:卒園式・入学式用セレモニー服の購入

まだまだ先のこと…と思っていると、あっというまにその時期が来てしまいます。

年明けから少しずつセレモニー服のチェックを始め、すぐに購入したものもあれば、もう少し検討してからと保留にしたものもありました。結局、直前までチェックを続けましたが、年明けのセールの時期が一番安かったので、早めに買っておけばよかったと後悔しました。

子供用のセレモニー服は、シックなタイプと、かわいいタイプで迷いましたが、娘に聞くと「ピンクがいい!」というので、かわいいに振り切ったピンク色の花柄ワンピースを選びました。

卒園式と入学式で同じセレモニー服を着ている子もいれば、別の子もいました。「シック」と「かわいい」も半々くらいでしたが、ピンクは少数派でした。

1月:入学説明会

おもに入学までに準備すべき持ち物について、詳しく説明がありました。

学校によっては細かな規定があるようで、娘が通う学校でも、袋類はサイズ・紐の長さ、すべて規定がありました。

ほかには筆箱は1年生のあいだは缶やファスナータイプではなく、ガバっと開くタイプが使いやすいとか、

のりは固形スティックではなく、液体のりを用意してほしいといった話がありました。

また、体育服や名札なども各自注文して学校指定のお店で受け取るよう案内があったため、注文しました。

2~3月:入学準備品の購入・名前付け

娘と相談しながら少しずつ持ち物をそろえていき、名前付けは仕事が休みの日にいっきに仕上げました。

算数セットの棒やおはじき、カードのひとつひとつに小さな小さな名前シールを貼っていくのは狂気じみていましたが、子供どうし混ざってしまうと誰のものかわからなくなるので、必要な作業のようです。

算数セット用のお名前シールは早めに注文しました。

4月:勉強机の購入

学習習慣を作るために本当は入学前にそろえたかったのですが、引っ越しの都合で難しく、4月になってからそろえました。

娘の分と、年少の息子の分をまとめて購入し、リビングに並べて置くことしました。いまはリビング学習ですが、個室を持つようになったら、各自の部屋に移動予定です。

保育園と小学生で大きく変わること

登校時間が早い!

一番驚いたのは、登校時間の早さです。学校で決められている登校時間は7:50ですが、子供たちみんなで集まって登校するので、家を出る時間は7:30。

6:30起床目標ですが、なかなか起きられず7時過ぎになってしまうことも…。バタバタと準備して登校していきます。

我が家の場合、保育園の頃は8:30に家を出ても間に合っていたので、起床時間が1時間ほど早くなりました。

年長の頃から入学後の生活リズムに合わせて切り替えていきたかったのですが難しく、結局4月になってからあわてて生活リズムを合わせていきました。

給食時間が短い!

子供たちで給食当番を行ない、準備が整ってから食べ始めるので、実際に食べる時間は20分ほどしかないようです。

家では食べるのがゆっくりで、30分以上かかることもザラでしたが、入学後は急速に食べることが早くなりました。

早く食べる練習はなかなか難しいと思うので、日ごろから「好きなものからどんどん食べていくんだよ!」と言い聞かせるようにしました。今のところ、牛乳を飲み切れないことはあるようですが、好きなものを食べきることができなくて残念に思うことはないようです。

慣れない生活で疲れがち

小学校に入ってから、日々新しいことを学んできます。いまのところ楽しく通っていますが、体は疲れているようで、寝る前のおしゃべりをやめさせると、数秒で気絶するかのように寝息を立て始めます。

朝もなかなか起きられない様子…。

いまでも親としては「とにかく早く寝かせよう!」ということを心掛けています。

やっておいたほうがいいこと

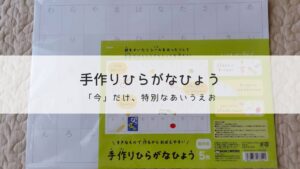

字を書く練習

小学校でひらがなを習い始めるとはいえ、ほとんどの方が未就学の頃から字の書き方をマスターさせているようですし、何より入学後は連絡帳を自分で書かせるスタイルなので、小学校としても就学前に「字を書けるようになっている」ことを想定しているように思います。

娘の学校では、4月中は先生が連絡事項を小さな紙に印刷してくれて、それを連絡帳に貼るスタイルでしたが、5月からは自分で書くようになりました。また、配布物などに対して、自分の名前は入学直後から書いていました。

一緒に登校する子を見つける

娘の学校は登校班がありません。各自、近所の子と誘い合って一人にならないよう登校してください、と学校からはいわれました。

そのため、入学説明会のときに、近所に住む子のお母さんに声をかけて連絡先を交換させてもらい、一緒に登校してほしいお願いをして、待ち合わせ場所・時間などのやりとりを進めました。

交通ルールの確認

お友達が一緒とはいえ、初期の頃は心配で、見守りのため途中まで一緒に登校しましたが、信号が赤でも車が来ないと渡ってしまいそうになったり、信号がない道路だと左右確認せずにお友達とおしゃべりしながら渡ってしまったり、危ないと感じることが多々ありました。

一方、高齢者が多い地域なので、車側の運転も危うい…。横断歩道の上まで猛スピードで走ってきて、そこで左右確認するので、歩行者がいたら轢かれていただろうな…という場面を見たり、横断歩道のない交差点では止まらずに通過していく車がいたり…。

子供たちには横断歩道があっても左右確認、なかったら余計慎重に左右確認、信号が青でも安心して渡る前に周りを確認する、といったことを、口酸っぱく伝えなくてはと思いました。

コメント